LINZ/ Landestheater: The Who’s Tommy. Premiere am 24.4.2015

Musik und Gesangstexte von Pete Townshend, Buch von Pete Townshend und Des McAnuff, ergänzende Musik von John Enthwistle und Keith Moon

In deutscher Sprache mit Bildschirmtiteln – Deutsch von Sabine Ruflair

Im Reich der Flipperkugel: Riccardo Greco. Copyright: Reinhard Winkler für Linzer Landestheater

Zu Beginn ein Geständnis (alle Verjährungsfristen sind hoffentlich weit überschritten): die Berichterstatterin hat sich, als der Film 1976 in unsere Kinos kam, als glühender Daltrey-fan in ihrem Straßenbahnausweis um drei Jahre älter gemacht, um die Altersgrenze von 18 Jahren zu umgehen (den Schülerausweis zu verfälschen erschien ihr doch eine zu heiße Angelegenheit); den Vorteil, die Größte ihrer Klasse zu sein, nutzte sie skrupellos aus… Verfälscht wurde allerdings damals, von Regisseur Ken Russell, auch die originale Geschichte, denn urprünglich wird nicht der leibliche Vater Tommys vom Liebhaber der Mutter vor den Augen des Kindes umgebracht, sondern der Lebensgefährte der Mutter (für den Buben somit Familienmitglied) vom kriegsheimkehrenden Vater. Oliver Reed setzte sich wohl als der etablierte Schauspieler gegen Robert Powell, der „seine“ Rolle mit Zefirellis „Jesus von Nazareth“ noch vor sich hatte, durch. Wie auch immer: der Schock macht (auch durch Suggestion der Mutter, der Bub hätte das Verbrechen nicht wahrgenommen) Tommy blind, taub und stumm, eine seit Freud wissenschaftlich in die Allgemeinbildung eingesickerte Reaktion (und fast buchstäblich in Fallbeispielen nachzulesen im kleinen, feinen Buch „Die Zeit und ihre Neurose“ von Hoff/Berner/Ringel, Wien 1956).

The Who brachten die ursprüngliche LP nach (damals) branchenunüblich langen und komplizierten Aufnahmen im Mai 1969 heraus und schufen mit dieser „Rock-Oper“ ein neues Genre: der Wunsch, das 3-Minuten-Pop-single-Format hinter sich zu lassen, existierte schon länger, und Townsends opernartiges Tommy-Konzept wurde Anfang 1968 öffentlich. Erstmals dramatisiert wurde das Werk schon 1971 vom Opernhaus von Seattle. Großorchestrale Aufführungen folgten, 1975 Russells Film, und 1992/93 ein Broadway-Musical, auch der aktuellen Produktion zugrundeliegend. Diese Fassung, damit auch Regisseur Gil Mehmert und Dramaturg Arne Beeker, hält sich in der Rollenverteilung von Opfer und Mörder an das Originalkonzept, der Titel dieser Inszenierung mit Betonung der „Who“ hat somit doppelt Sinn.

Riccardo Greco und Ensemble. Copyright: Reinhard Winkler für Linzer Landestheater

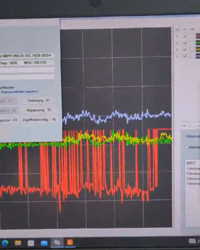

Unter der musikalischen Leitung von Kai Tietje (vom Klavier aus) hörte man eine richtige Rockband, die den Sound der Who nicht nur den Noten nach wiedergab, sondern das trotz seiner Jugend ehrwürdige Haus ordentlich tanzen ließ – ohne freilich nach guter alter Who-Weise zerschmetterte Gitarren und zerknüllte Schlagzeuge zu hinterlassen. Wolfgang Bründlinger und Oliver Deak (letzterer ansonsten Generalsekretär des Bruckner Orchesters) ließen die Gitarren röhren, Wolfgang Boukal zupfte und schlug den Bass, Ewald Zach das Schlagzeug (wie Keith Moon mit zwei Fuß-Baßtrommeln); elektrische keyboards wurden von Gerald Langschützer und Stefanos Vasileiadis bedient. Dazu noch am Horn: Raya Panova. Alle zusammen ließen es mitunter fetzen, daß Intendant Rainer Mennicken nach seinen Angaben aus einer tiefen Depression gerissen wurde, in die er vor wenige Tagen verfallen war: es war ihm zum ersten Mal in seinem Leben passiert, daß ein junger Mensch ihm in der U-Bahn seinen Platz angeboten hatte… aber nach diesem Abend fühle er sich wieder wie 20!

Allerdings: NUR gerockt wurde auch nicht, die Musik klingt zwischendurch, musicaltauglich, schon auch einmal weichgespült. Weder zum Film noch zum ursprünglichen Konzeptalbum ist das Material völlig identisch, aber die großen hits und die bekannten (Leit)Motive fehlen natürlich nicht. Musikalische Substanz ist jedenfalls da, weit mehr, als in den meisten neueren „Fließbandmusicals“. Ob eine deutsche Textfassung der Musiknummern notwendig war, läßt sich diskutieren; da das Werk aber bis auf wenige gesprochene Textstellen (als Unterbrechung von „I’m free“) nur gesungen wird, sogar eine Art von Rezitativen gibt es, ist diese Vorgangsweise plausibel. Die Sängerinnen und Sänger artikulieren jedenfalls ausnahmslos sehr gut. Manche Textstellen sind vielleicht etwas kantig geraten, aber der Großteil ist sowohl in Sinn als auch musikalisch passender Rhythmik recht gut gelungen – das Hauptmotiv „see me, feel me…“ lautet in aktueller Übersetzung „Seht mich, spürt mich, heilt mich, führt mich“.

Was Simon Eichenberger der Darstellerschaft an Bewegung abverlangte, ist mit „Choreografie“ reichlich bescheiden benannt – die komplexen, wohlsynchronisierten Bewegungsabläufe, mit etlichen akrobatischen Einlagen, würden alleine für ein sehenswertes Tanztheater reichen. Daß die nämlichen Ensemblemitglieder dann auch noch Luft zum Singen hatten – Respekt!

Die Bühne besteht hauptsächlich aus einer unterteilbaren, verschieblichen schiefen Ebene (nicht ganz ohne Tücken für die Darsteller) und einem hohen Aufbau, der als hinterer Abschluß des Bildes und zweite Ebene dient, dabei aber auch variabel bleibt. 215 Kostüme, vom Glitzergewand über Schüleruniformen bis zu 70er-Jahre-Alltag, wurden aufgeboten – und in 110 Minuten Aufführungsdauer gabs 120 Umzüge zu bewältigen. Das Design von Bühne und Kostümen stammt von Beatrice von Bomhard. Hand in Hand mit der Bühnengestaltung geht das Lichtdesign (Michael Grundner) – ca. 700 Positionen werden im Laufe der Aufführung abgearbeitet. Raum- und Stimmungseindrücke, die Licht und Bühne schaffen, geben der Handlung.

Diese wird nicht ganz konsistent erzählt: der Vater ist Kommandeur einer Fallschirmjägereinheit und ist in einem nicht näher bezeichneten, gemäß Ausstattung vielleicht in den 1960ern stattfindenden Krieg, verschollen. Trotzdem gibt es einen Bombenangriff (auf London?), Onkel Ernie ist als Schleichhändler aktiv, und der „V-E Day“ wird gefeiert. Dann sind wir (Tommy ist jetzt um 20) in den 1970ern oder 80ern, der Kleidung nach zu schließen. Unbeschadet dieser Einwände ist die Personenführung gut gelungen und an Tempo mangelt es der Inszenierung in keinem Augenblick. Dazu kommen noch etliche verblüffende Bühnentricks.

Das Pinball-Spiel, das eine so große Rolle im Leben Tommys spielt, kommt ohne echten „Flipper“ aus – die Geräte sind heute teure Sammlerstücke, und wohl auch nicht grenzenlos zuverlässig; die Bühnenwirksamkeit des Spiels könnte zudem mit einer Großaufnahme im Film nicht mithalten. Und so bescheidet man sich, statt der bunten, oft dezent lasziven Bilder auf der Zählwerkstafel, mit einem leeren Rahmen, durch den man Tommy beobachten kann.

Wenig eindrucksvoll allerdings der Moment, als Tommy von seiner Hemmung geheilt wird; wenn Mrs. Walker eine Gitarre in die Hand nimmt, am Griffbrett, also wohl in der Absicht, damit zuzuschlagen, erwartet man (wäre ja ein gutes à propos zu den exzessiven Bühnenshows der Who) ein zertrümmertes Instrument oder wenigstens einen zertrümmerten Spiegel – stattdessen verschwindet die Mutter des Titelhelden mit dem guten Stück von Fender hinter einem Vorhang, der den Spiegel verhüllt, vor den ihr Sohn dann tritt, sobald er wieder sprechen kann, und „Befreit!“ („I’m free“) singt.

Riccardo Greco ist Tommy – mit hellem intonationssicherem Tenor kommentiert er die Phasen, als seine Rolle noch im Kindesalter steht, als erwachsener taubstummblinder Tommy zeigt er ein verstörend erloschenes Gesicht, um dann als Geheilter den umso expressiveren und exzessiven Rockstar zu geben.

Seine Eltern, Captain und Mrs. Walker, sind Daniela Dett und Alen Hodzovic, stimmlich und darstellerisch kompetent und konzentriert. Als Onkel Ernie, der nicht nur Geschäfte jeglicher Art macht, sondern auch ein ungutes Naheverhältnis zu kleinen Buben pflegt, sowie auch als Zuhälter von Gipsy: Rob Pelzer – komödiantisch, schrill, mitunter unheimlich, vielschichtig, zum Lieben wie zum Hassen. Ein überzeugender sadistischer Rüpel mit guter Stimme: Cousin Kevin Konstantin Zander. Sally Simpson war Barbara Obermeier – ähnlich wie im Film allerdings dramaturgisch etwas stiefmütterlich behandelt.

Acid-Queen Anastasia Bain. Copyright: Reinhard Winkler für Linzer Landestheater

Gipsy, die Acid Queen, (Anastasia Bain) versucht, Tommy handgreiflich zu heilen, nicht, wie im Film, unter Anwendung einer hochtechnischen Nachfolgerin der seinerzeitigen „Eisernen Jungfrau“. Dafür ist sie auch eine deutlich eindrucksvollere (und damit bühnenwirksame) Erscheinung als ihr Gegenstück im Film, und ihre Stimme braucht sich vor der von Tina Turner nicht zu verstecken.

Das unglaublich agile/akrobatische, kostümseits extrem vielgestaltige und dabei sängerisch und schauspielerisch hochkompetente Ensemble: Javan Hoen, Peter Knauder, Thomas Karl Poms, Philip Ranson, Nina Weiß, Maria Danae Bansen, Sarah Baum, Ana Lourdes Geneblazo, Clara Mills-Karzel, Ariana Schirasi-Fard sowie die auch als Solisten zu sehenden Damen und Herren Barbara Obermeier, Anastasia Bain, Sven Fliege, Johan Bech und Jens Petter Olsen.

Last not least die darstellerisch perfekten „kleinen Tommies“ Linus Schnabel (wohl wirklich textgemäße 4 Jahre!) und Johannes Herndler (10 Jahre), einstudiert von Anna-Lena Geerdtso.

Begeisterter, lange anhaltender Applaus für Darsteller, Musik und leading team. Schon sehr viele haben lange vor der Premiere für die Folgevorstellungen Karten gekauft; sie haben richtig spekuliert.

Petra & Helmut Huber