WIEN / Theater in der Josefstadt:

DIE SCHÜSSE VON SARAJEVO von Milan Dor und Stephan Lack.

Nach Motiven des Romans „Der letzte Sonntag“ von Milo Dor

Uraufführung

Premiere: 3. April 2014, besucht wurde die Generalprobe

Es ist eine nahe liegende Idee, hundert Jahre danach auf ein Ereignis zurückzuschauen, das buchstäblich und mehr als die meisten anderen „die Welt verändert“ hat. Warum sollte das Theater dergleichen nur dem Fernsehen überlassen (denn im Kino interessiert es offenbar aktuell niemanden)? Andererseits: Wer schreibt heute noch historische Stücke aus der österreichischen Vergangenheit? Also sieht man im Ausnahmefall vielleicht sogar ein, was sonst entschieden nervt, dass schon wieder einmal ein Roman auf die Bühne gebracht wird.

Was Milo Dor 1982 im Amalthea Verlag unter dem Titel „Der letzte Sonntag“ (Untertitel: Bericht über das Attentat von Sarajewo“, hier mit „w“ geschrieben, heute ist „v“ üblich) herausgebracht hat, wurde unter den Händen seines Sohnes Milan Dor und von Stephan Lack (selbst Autor, der schon „Das Interview“ von Theo van Gogh dramatisiert hat, da allerdings vom Film auf die Bühne) zu dem Theaterstück – oder sagen wir besser: Bilderbogen – namens „Die Schüsse von Sarajevo“ umgeformt. Kurz und bündig, wenig mehr als zwei Stunden, handelt man das Thema ab.

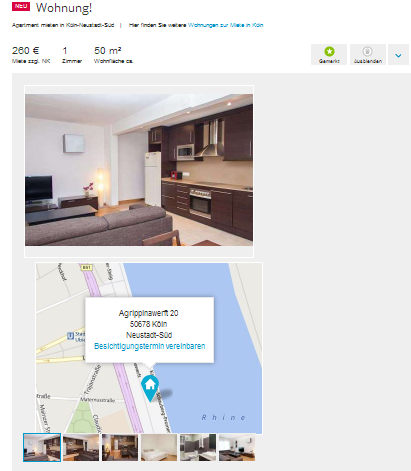

Fotos: Barbara Zeininger

Den Untersuchungsrichter Leo Pfeffer, den Milo Dor in den Mittelpunkt seines Romans stellte, gab es wirklich, und ein privates Schicksal, das beruflich in die Weltgeschichte gerät, schildert sich in Prosa zweifellos besser, ausführlicher und auch eindringlicher als auf der Bühne. Die Autoren haben einiges verändert, um es dramatischer zu machen, so ist Pfeffer im Buch mit seiner serbischen Frau verheiratet und hat Kinder, hier ist sie seine Geliebte, um den Konflikt zu verstärken.

Milo Dor hat, wie es auf dem Schutzumschlag des Romans heißt, „unveröffentlichte Prozessakten“ herangezogen, um die Konfrontation des Untersuchungsrichters mit dem Attentäter von Sarajevo und seinen Mitverschworenen zu schildern. Auf der Bühne muss man dergleichen, ein bisschen im Sinne von Schulfunk oder „Nachhilfe in schnellem Vorlauf“, fix abhandeln, das Verfilzte und Undurchsichtige einigermaßen klar machen, die „Anklage“ an die Monarchie aus heutiger Sicht formulieren. Sie lautet, dass Österreich-Ungarn gleich nach dem Attentat auf Thronfolger Franz Ferdinand zum Krieg fest entschlossen war (was keinesfalls beweisbar ist, die Ermordung fand am 28. Juni statt, die Kriegserklärung erfolgte am 28. Juli, also einen Monat später) und dass man folglich Druck auf Pfeffer ausübte, er möge die Verstrickung Serbiens in das Attentat um jeden Preis aus den Gefangenen herausprügeln, um die Handhabe für diesen Krieg zu haben…

Walter Vogelweider hat einen hohen Raum gebaut, der durchaus wie ein opulentes österreichisches Amtsgebäude wirkt und in dem alle Szenen mit wenig Aufwand hineingestellt werden konnten. Zu Beginn will Regisseur Herbert Föttinger offenbar die „Ewigkeit“ der Balkan-Auseinandersetzungen zitieren, denn die Soldaten die da im Tarnuniform-Look mit Maschinengewehren hereinstürmen, um dann irgendwelche blutige Gefangenen vor sich herzutreiben, gehören sicherlich nicht zum Ersten Weltkrieg. Dann erst beginnt die Geschichte – wie bei Milo Dor: Leo Pfeffer bereitet sich vor, an diesem 28. Juni 2014 in Sarajevo, Hauptstadt des der Monarchie zugehörigen Bosnien, zum Empfang des Thronfolgers zu gehen.

Seine Geliebte, eine Serbin, findet, er solle lieber mit ihr und ihrer Familie den serbischen Feiertag begehen. Pfeffer, ein so assimilierter, getaufter Jude, dass er sich selbst gar nicht mehr als solchen betrachtet, von der Herkunft her Kroate, ein loyaler, der Monarchie verbundener Staatsbeamter, will nur seine Pflicht tun – was er in kürzester Zeit kann: Denn man wirft ihm zuerst Nedeljko Cabrinovic entgegen, der eine Bombe auf den Wagen des Thronfolgers warf, und wenig später Gavrilo Princip, der auf Franz Ferdinand und seine Frau geschossen und beide getötet hat. Große Emotionen bemerkt man da nicht – ein bisschen mehr Entsetzen und Erschütterung könnte man sich schon vorstellen… selbst wenn niemand den Thronfolger mochte. Ein Schock war es ja wohl doch?

Die Handlung läuft nun rund um die Person Pfeffers parallel: Einerseits befragt er seine jungen Gefangenen, wobei er um einiges höflicher vorgeht als etwa der Scharfmacher-Polizeichef, andererseits hat er seine Probleme zuhause mit der scharf antiösterreichisch eingestellten Serbin Marija Begovic in seinem Bett und seiner Küche, deren Sohn im Zuge weitläufiger Verhaftungen auch als Sympathisant einkassiert wird. Das spitzt sich dramatisch zu und bleibt dennoch irgendwie moderat-gemütlich – vielleicht ist Weltgeschichte aus der Nähe nicht so dramatisch? In der Josefstadt möchte man es fast glauben.

Am Ende verkauft Pfeffer seinen Anstand, um in einem Deal – wie man ihn allerorten immer zu machen pflegt – den Sohn seiner Geliebten aus der Haft zu befreien. Dass noch ein Rabbiner ins Geschehen kommen muss, ist vielleicht ein Quentchen politische Korrektheit zu viel, aber es reißt noch kurz das Thema jener Juden an, die ihre Abstammung vergessen wollten und ihren Glauben auch (obwohl das nicht unbedingt hierher gehört).

Letztlich fragt man sich, was man da eigentlich gesehen hat. Aber man darf natürlich nicht vom eigenen Wissenstand ausgehen: Vielleicht ist der Josefstädter Abend für jene, die im Geschichtsunterricht lieber geschwätzt haben, ganz lehrreich. Und dass die widersprüchliche Problematik – wie ja derzeit der Buchmarkt zeigt – auch mit hunderten verschiedenen Gesichtspunkten nicht einer definitiven Klärung zuzuführen ist, das weiß man ja …

Die Josefstadt schickt wieder einen relativ edel besetzten Ensembleabend über die Bühne, wobei das Wiedersehen mit Erwin Steinhauer besonders erfreut, der einen Beamten der besten Sorte bis in die Fingerspitzen glaubhaft macht. Julia Stemberger schafft den Spagat, dass man ihr den fast erwachsenen Sohn glaubt und sie dennoch in den Unterhöschen, wie man sie in der Monarchie trug, sehr reizvoll aussieht. Toni Slama genießt den „Ungustl“, den er hier zu spielen hat, Siegfried Walther als Amtsarzt setzt seine Pointen, darüber hinaus gibt es nicht viele Rollen und schon gar keine ergiebigen.

Heribert Sasse als missbilligender Gerichtspräsident, Michael Schönborn als aalglatter Abgesandter aus Wien, Miniauftritte für Alexander Strobele als Graf Harrach und Peter Scholz, der für einen Wiener Chauffeur einen seltsam bundesländerartigen Dialekt spricht und kaum eine Szene hat. Ebensowenig wie Eva Mayer als Kellnerin und der große Gideon Singer, dem man einen weisen Rabbiner natürlich unbeschaut glaubt.

Drei junge Männer, Josef Ellers als Princip, Alexander Absenger als Cabrinovic und Steinhauer-Sohn Matthias Franz Stein als Danilo Ilic (der später als einziger dieser jungen „Patrioten“-Gruppe hingerichtet wurde, weil er als einziger alt genug dafür war – aber die anderen sind ziemlich schnell im Gefängnis verhungert), erzählen ein bisschen von politischem Enthusiasmus, der bei ihnen geradezu naiv wirkt. Vielleicht waren sie es auch.

Im Hintergrund plätschert die Musik von Christian Brandauer, Birgit Hutter sorgte für Uniformen und andere Kostüme, es war ein gepflegter Josefstadt-Abend, was nicht unbedingt dem Thema entsprach.

Renate Wagner

P.S. Ein paar ärgerliche Fehler: Wenn Pfeffer von Sophie Chotek als der „Erzherzogin“ spricht – der Kaiser hatte Franz Ferdinands unebenbürtige Gattin zur „Herzogin von Hohenberg“ gemacht, sie war kein Mitglied des Kaiserhauses, also alles andere als eine Erzherzogin, und das wusste jeder, das war ein viel besprochenes Thema in der Monarchie. Es ist auch unsinnig, damals von „Jugoslawien“ zu sprechen (obwohl der Begriff auch im Roman vorkommt), denn so bezeichnete man die fraglichen Balkan-Länder erst, als sie Ende der zwanziger Jahre ein Königreich wurden (und natürlich nachher bei Tito), damals schwebten die Begriffe „Groß-Serbien“ oder Vereinigung der Südslawen herum. Und der Rhesus-Faktor, den Leo Pfeffer für sein kakanisches Blut zitiert, wurde erst 1940 gefunden…