Dresden / Semperoper: „DAS LAND DES LÄCHELNS“ IM ZDF-SILVESTERKONZERT – 31.12.2019

Immer nur lächeln und immer vergnügt“ – wer möchte das nicht, besonders an der Schwelle eines neuen Jahres, in dem alles anders und besser werden soll als bisher, aber dann doch wieder „beim Alten“ bleibt. „Auch wenn die Welt recht mangelhaft, wird sie doch in den nächsten Jahren vermutlich noch nicht abgeschafft“ (nach W. Busch). Den Jahreswechsel möchte selbst das „seriöse“ Publikum weltweit traditionsgemäß in den Silvester- und Neujahrskonzerten rauschhaft und ausgelassen, im Überschwang sinnlicher Melodien und mit charmant-hintergründigem Humor feiern. Das Heitere ist schwer zu machen und selbst die Operette hat oft einen ernsthaften Hintergrund, der in Franz Lehárs Klassiker „Das Land des Lächelns“ besonders sinnfällig zutage tritt und an Oper erinnert.

Gegenwärtig feiert dieses, 1929 in Berlin uraufgeführte, Meisterwerk der Operette vielerorts ein Comeback, auch da, wo es bislang einen „Dornröschenschlaf“ hielt, wie in Dresden, wo im vergangenen halben Jahrhundert oder länger kaum etwas live davon zu hören war, bis Piotr Beczała „Dein ist mein ganzes Herz“, in einem der vorangegangenen Silvesterkonzerte und später als Zugabe bei „Klassik Picknickt“ mit Verve und Schmelz gesungen bzw. bravourös „geschmettert“ hat und Lust und Neugier auf diese Operette machte. Jetzt konnte sich das Publikum an zwei Abenden (30./31.12.) im „Silvesterkonzert des ZDF“ (Zweites Deutsches Fernsehen) in der Semperoper oder im zeitgleich am frühen Silvesterabend gesendeten Programm am Bildschirm an einer konzertanten Wiedergabe in gekürzter Fassung, die alle wesentlichen Musik-Nummern enthielt, erfreuen.

Für Christian Thielemann, der die Silvesterkonzerte alljährlich leitet (bis auf eine Ausnahme), war es Chefsache, auch die Leitung im letzten Silvesterkonzert dieses Jahrzehnts zu übernehmen. Man war gespannt, wie sich der Maestro der großen Sinfonien und Kenner der Musik Richard Wagners, Richard Strauss‘ und Anton Bruckners dieser Operette mit dem Libretto von Ludwig Herzer und Fritz Löhner-Breda (nach Victor Léon) und den zündenden Melodien von Lehár, dieser gelungenen Melange aus wienerischem Charme und einer leichtfertigen, heiteren Vorstellungswelt eines exotischen China annimmt. „Operette wird erst richtig gut, wenn sie auf einem hohen Niveau musiziert wird“, meinte er. Dann macht sie ihrem Namen als „kleine, heitere Oper“ alle Ehre.

Wie Recht er mit seinen Worten hatte, zeigte sich an diesem Abend, wo nach alter Tradition jeder etwas ganz anderes machen kann als sonst. Da ist vieles erlaubt, auch dass sich renommierte Orchester, Dirigenten und Sänger der „heiteren Muse“ zuwenden. Dass sich Thielemann auch mit dieser Seite der Musik liieren kann, bewies er schon in anderen Silvesterkonzerten. Es macht schon einen Unterschied, ob man Operette im üblichen Spielbetrieb erlebt, oder die „ganz Großen“ einen „Abstecher“ in dieses Metier wagen und mit Leichtigkeit und großem Können auch Hintergründe und Beweggründe erkennen lassen. Dieser „Abstecher“ in das, „Land des Lächelns“ mit seiner geschickten Adaption zeitgenössischer Konflikte in einen anderen Kulturkreis regt heute wie damals zum Nachdenken an und lässt die Probleme in einer Distanz zu Fernost objektiv von allen Seiten betrachten.

Die Story ist einfach, aber dennoch vielsagend: Vom aufdringlichen Gehabe ihrer europäischen Verehrer, insbesondere den Avancen des jungen Grafen Gustav von Pottenstein (Gustl) gelangweilt, verspürt die adlige Tochter Lisa Lust auf Abenteuer und verliebt sich Hals über Kopf in den chinesischen Prinzen Sou-Chong, der als Diplomat nach Wien kommt, und sie durch seine distinguierte Zurückhaltung beeindruckt. Er hat von klein auf Selbstdisziplin gelernt und Sehnsüchte und Triebe zu unterdrücken. Trotz aller Warnungen folgt die ihm ins Reich der Mitte, aus Liebe, Lust auf „Abwechslung“, Neugier oder dem Reiz des Exotischen erliegend. Als er in seiner chinesischen Heimat, zum Ministerpräsidenten ernannt, für Europäer unverständliche Verpflichtungen (auch sexuelle) erfüllen muss, will sie heimlich mit Gustl, der ihr „zufälligerweise“ (nach Operettenmanier) nachgereist ist, a la W. A. Mozarts „Entführung aus dem Serail“ heimlich fliehen, was natürlich misslingt. Beide Seiten müssen erkennen, dass die gesellschaftlichen Unterschiede und kulturellen Zwänge zu groß sind und Protokoll und Tradition eine Liebe im europäischen Sinn unmöglich machen. Sou-Chong verzichtet großmütig (wie Bassa Selim) und lässt sie ziehen, aber „Wie‘s drinnen aussieht, geht niemand was an“…

Das ungewöhnlich wehmütig-traurige Finale mit Abschied und Verzicht bringt nur für den gleichmütigen und „sehr vernünftigen“ Gustl, dem Sebastian Kohlhepp Stimme und vor allem Darstellung lieh und sich stilvoll in den Handlungsablauf einbrachte, eventuell ein happy end oder für Lisa neue „Abenteuer“, aber so weit geht die Operette nicht. Dieser Schluss spiegelt vor historischem Hintergrund (China, das sich weit nach Westen geöffnet hatte, erhielt nach dem Versailler Vertrag nicht den erhofften Gebietszuwachs und zog sich gekränkt zurück) die Diskrepanzen zwischen zwei kulturell sehr unterschiedlichen Welten wieder, aber auch Ansichten und Moralvorstellungen, die in Mitteleuropa gar nicht so fern waren, z. B. die Rolle der Frau, wenn die kleine, aufgeweckte Mi, Sou-Chongs Schwester, singt: „Unser einziges Vergnügen, das soll sein das Kinderkriegen und das Deisein für den Herrn Gemahl. Stricken sticken, waschen. Kochen und dann wieder in die Wochen …“. Erin Morley tat dies mit feinem Witz und scheinbar betulich- naivem Augenaufschlag als „brave“ junge Chinesin, die mit den westlichen Sitten liebäugelt, stimmlich, gestalterisch und darstellerisch überaus überzeugend und mit einer abschließenden „pfiffigen“ Bewegung am Schluss – genau im Takt der Musik.

Jane Archibald, die auf den großen Opernbühnen u. a. Königin der Nacht, Sophie („Rosenkavalier“), Lucia di Lammermoor usw. und im Konzert Bachs „Matthäus-Passion“ und Brahms‘ „Deutsches Requiem“ singt, trat hier als „geborene“ Operetten-Diva auf, mit lockerem, operettenhaftem Gesang großer Geste und ganz der Vorstellungswelt von großer Operette entsprechend. Pavol Breslik hatte die Rolle des chinesischen Prinzen sehr verinnerlicht. Statt mit Schmelz in der Stimme sang er auch die großen „Bravour-Arien“ sehr kultiviert und verkörperte die Figur mit emotionaler Tiefe, Herz und Schmerz. Wenn auch gelegentlich eine verhaltene Leidenschaft aus ihm hervorbrach, „disziplinierte“ er sich immer wieder, wie es die Rolle verlangt. Mit Ernsthaftigkeit, Euphorie und Wehmut machte er den Prinzen mit seinen unterdrückten Gefühlen zum Sympathieträger, mit dem man mitfühlen und mit leiden konnte.

In ca. 90 min. „rauschte“ die Operette mit ihren schönsten Melodien und anrührenden Szenen – ohne Pause und ohne Zwischentexte (kurze Erläuterungen gab es nur für das Fernsehen) – dennoch gut verständlich vorüber. Der Sächsische Staatsopernchor Dresden (Einstudierung: Wolfram Tetzner) untermalte und ergänzte „nahtlos“ die einzelnen Szenen in völligem Einklang mit Solisten und Orchester und verstand es, witzig, spritzig und exakt ebenfalls operettenhaftes „chinesisches Flair“ zu erzeugen. Thielemann und die Sächsische Staatskapelle Dresden, die wieder mit einer ihrer Glanzleistungen vom dramatischen Beginn an über sanfte Klänge, schmelzende Geigen und feine Instrumentalsoli bis zur adäquaten Solistenbegleitung aufwartete, nahmen die Operette durchaus ernst. Von den ersten Takten der Ouvertüre, bei der bereits Handlung und Sinn, teils beschwingt, teils ausgelassen, teils aber auch in etwas düster anklingenden Tönen klangvoll herausgearbeitet wurden, bis zum Orchesternachspiel bildete das berühmte, zum Evergreen gewordene „Dein ist mein ganzes Herz“ eine große Klammer.

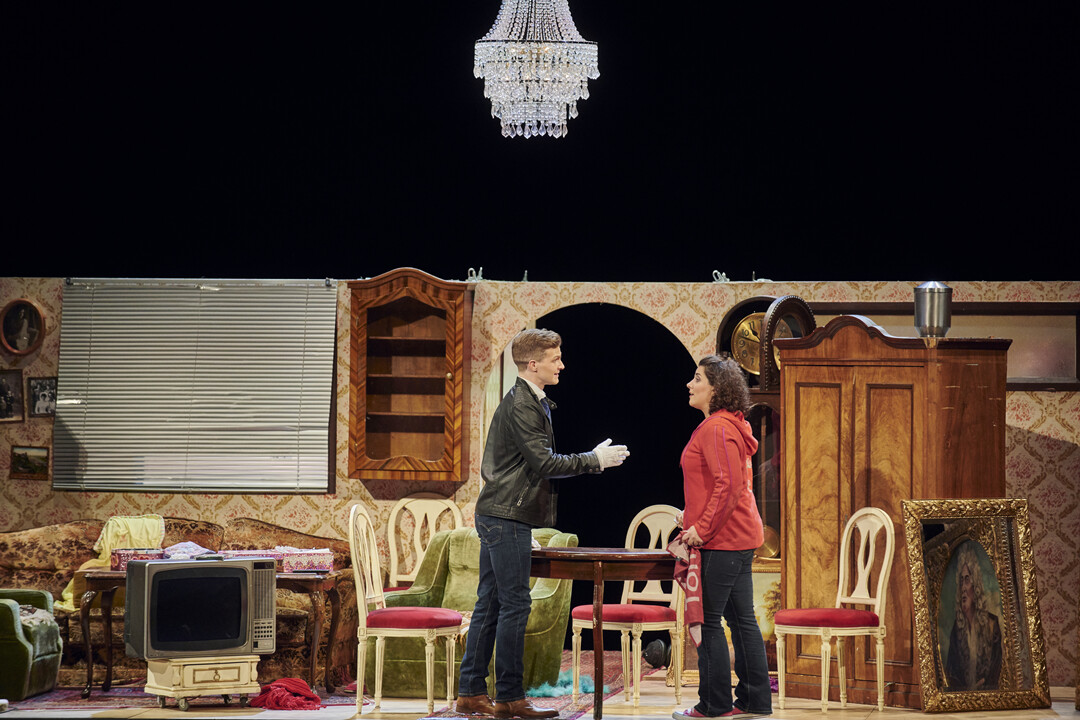

Alles in allem fand in dem, auf der Bühne aufgebauten, „Konzertzimmer“ mit roter und wechselnder Beleuchtung ein rundum gelungener, festlicher Jahresausklang statt. Die Solisten betraten die Bühne von hinten und kamen wie über eine „kleine Showtreppe“ durchs Orchester bis zur „Rampe“. Das gut gestaltete „Arrangement“ mit kleinen „Requisiten“ und „Kostümen“, bei denen die Abendroben der Solisten blitzschnell und gekonnt mit „übergestülpten“ Details und Accessoires in „chinesisches“ Outfit verwandelt wurden, ergänzt durch kleine geschickte Gesten und leicht angedeutetes Spiel, ließ keine szenische Umsetzung vermissen.

Thielemann und die Staatskapelle beendeten gemeinsam mit Solisten und Chor in kongenialem Zusammenwirken das Jahr 2019 beschwingt und auf hohem Niveau und entließen die kurz (fürs Fernehen) und heftig (aus Begeisterung) applaudierenden Konzertbesucher optimistisch in ein (hoffentlich) gutes Jahr 2020.

Ingrid Gerk